今回はAPS-Cセンサーのカメラでフルサイズ用のレンズを本来の画角(に近い状態)で撮影することができる「縮小光学系マウントアダプター」中一光学 (ZHONG YI OPTICS) の「Lens Turbo II」のレビューを行っていきたいと思います。

この手のマウントアダプターで有名なのはMETABONESさんの「SPEED BOOSTER」でしょうか。「SPEED BOOSTER」の評判はとてもいいですがお値段が平気で8万円を超えてくるなどとてお財布に厳しいお値段です。ちょっとマウント遊びをしたい。くらいではとてもじゃないですが手を出せない価格です。

そこへ行くと今回紹介する中一光学 さんの「Lens Turbo II」は税込み2万円を切る現実的なお値段です。が、そんなに価格差があって性能的にどうなのよ?って率直な疑問が浮かぶと思いますので、今回はその性能をチェックしてみたいと思います。

中一光学 (ZHONG YI OPTICS) の「Lens Turbo II」

フォーカルレデューサーマウントアダプターとは

そもそも「フォーカルレデューサーマウントアダプター」って何?って方には簡単に説明を。

普通のマウントアダプターをお持ちの方は分かると思いますが、マウントアダプターはボディとレンズの間を埋める、只の「筒」です。

このマウントアダプターは、その「筒」の中にフォーカルレデューサーレンズという、装着したレンズの焦点距離を無理やり縮小するものを組み込みます。このフォーカルレデューサーレンズを搭載したマウントアダプターを「フォーカルレデューサーマウントアダプター」または「縮小光学系マウントアダプター」などと呼んだりしています。

これは2枚とも同じカメラ、同じレンズを使って、同じ位置で撮影しています。縮小光学系の「マウントアダプター」を使うだけで写る範囲にこれだけ違いが現れます。

レンズが内蔵されているので、種類によって縮小率や画質が大きく変わる

この縮小光学系のマウントアダプター選びの難しいところは、マウントアダプター自体にレンズが内蔵されているため、その設計、質によって縮小率や画質が大きく変わることです。望遠レンズに使用するテレコンにも、種類や倍率、値段によって画質に差があるのと同じようなことです。

集光効率が高く、明るく写ってシャッタースピードを稼げる

画角を本来のレンズに近づけるだけではなく「集光効率が高い」といった驚く様な特性があります。今回使用するマウントアダプターも公称で1段明るく写ります。

何を言ってるか分からないかもしれませんが、同じ絞り、シャッタースピード、ISO感度で撮影しても、このマウントアダプタを使って撮影すると1段明るく写り、シャッタースピードに1段分余裕をもたせることができます。

中一光学 (ZHONG YI OPTICS) の「Lens Turbo II」

中一光学さんは中国瀋陽の光学メーカー。レンズのOEMも行っており、現在はオリジナルのレンズも販売しているメーカーです。他のお安い縮小光学系のマウントアダプターを販売している会社はレンズを作っている訳ではないので、その点でも信頼をおくことができます。

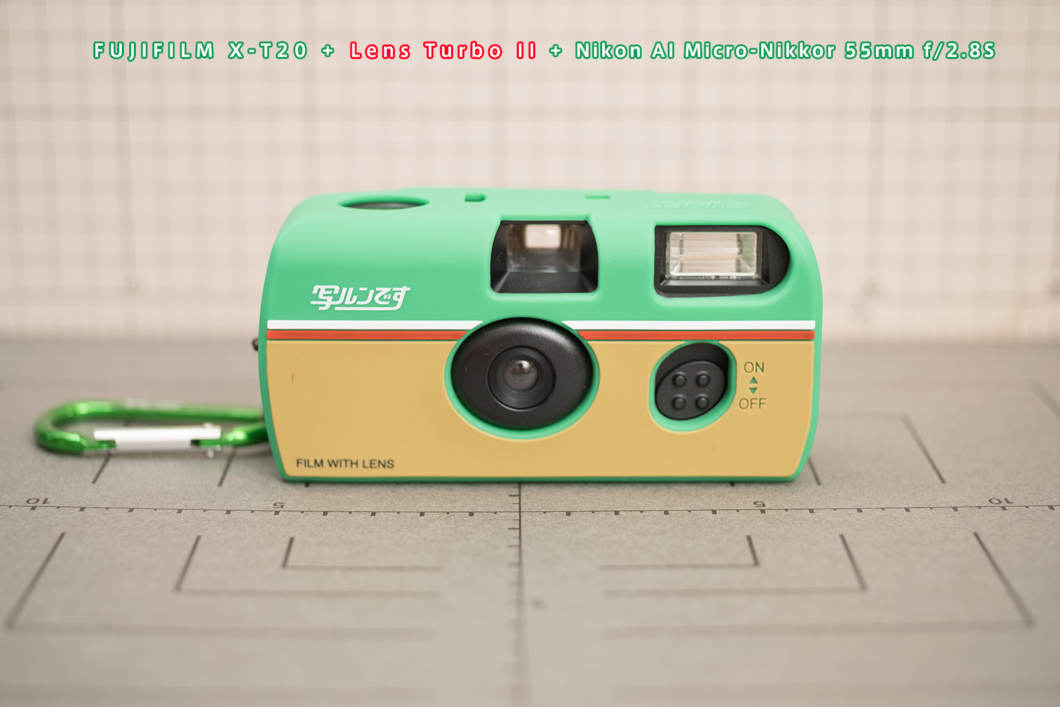

「Lens Turbo Ⅱ」は3群4枚のレンズを内蔵し、装着したレンズを0.726倍に縮小して撮影することができるようになります。

「0.726倍」がどのくらいか例えると、50mmのレンズを富士フイルム(APS-C)のカメラに取り付ければ画角が1.5倍となり35mm換算で75mm相当の中望遠レンズになってしまいます。そこで「Lens Turbo Ⅱ」を使えば、50 x 1.5 x 0.726 = 54.54 となり、本来の画角の約1.1倍のレンズとして使用することができ、ほぼとは言えないですがフルサイズ並の画角で撮影することが可能です。

このマウントアダプターはボディとレンズでそれぞれ用意されており、

- フジフイルム Xマウント

- マイクロフォーサーズ

- ソニー Eマウント

レンズ側が

- キヤノンEFマウント

- ニコンFマウント

- ミノルタMD・MC・SRマウント

- ペンタックスKマウント

- キヤノンFDマウント

- M42マウント

- コンタックス・ヤシカマウント

となっているので、お手持ちのボディとレンズに合わせて導入することができます。

「Lens Turbo II」の外観をチェック

正面からの見た目です。これはGレンズ対応のニコン用になり、それぞれのレンズ、マウントによって形状が異なります。

ニコン用の場合、絞りは無段階調整。レンズの絞りを使う場合は「◯」に合わせればOK

銀色のリングが「絞り調整リング」です。

AF-Sレンズも使用できる

ニコンのレンズであればレンズ自体に絞り環のないAF-Sレンズの絞りも調整できるようになっています。クリック感のない無段階での調整なので特定の絞りを使いたい。といったことがほぼ不可能なのが困るところでしょうか。

絞り環のあるレンズの場合に注意

絞り環のあるレンズを使う際の注意が、必ず左側の「◯」の位置にリングが来ていないと、レンズ自体の絞りを使うことができません。いつの間にか回転していることも多いので撮影時は必ず注意しましょう。

左のレバーがレンズ着脱レバーです。着脱はかなり固いので力を入れすぎてレンズに傷をつけないように気をつけましょう。レンズだけを入れ替える場合は、マウントアダプターをカメラにマウントしたままでレンズを外した方が楽に外せます。

マウントアダプターにレンズが入っています。

レンズを装着する時は、マウントアダプタの赤いポッチを合わせます。

ボディに装着する時も同様に赤いポッチに合わせます。

OKですね。ガタツキもなくしっかり装着されています。

古いニッコールのデザインにピッタリです。マウントアダプター側の絞り環は触れたくらいでは動きませんが、鞄から出して撮影を始める時にはずれている場合が多いです。必ず位置をチェックしてから撮影に望みましょう。

性能をチェックする

画角の違いを確認する

同じレンズを使って、D750とX-T20を比較してみました。真ん中からずれているのは、三脚を使って同じ位置から撮影した写真を重ねているためです。X-T20の方が背が低いのでその差が出ています。0.726倍なので概ね正しい感じ。

露出の違いを確認する

公式にも書いている「1段明るい」かどうかを確認してみました。同じシャッタースピード、絞り、ISO感度で撮影した写真で、中心で区切って左側が普通のマウントアダプタで撮影した写真と、撮影したものにLightroomで補正をかけたもの。右側が「Lens Turbo II」で撮影した写真を比較用にトリミングしたものです。

約+0.8段明るく写る

たしかに同じ設定で撮影しても露出が大きく違っています。「左上」が通常のマウントアダプタを使って撮影したものになりますが、確かに写真が暗くなっています。「左下」は公称通りに露光量を+1にしてみましたが今度は明るすぎました。「左真ん中」の写真は+0.8で、右の「Lens Turbo II」で撮影した写真とほぼ同じ露光量になりました。1段までは行かないものの、2/3段明るくなると考えておけば良いのかと思います。

これだけ明るく写るのであれば暗いシーンでも助かりますね。逆に日中、明るいレンズで撮影する場合には電子シャッターが必須な気もします。

色の違いを確認する

次に色の違いをみてみます。中心で区切り「左側」が先程の写真で露出をあわせた写真。「右側」が「Lens Turbo II」で撮影した写真です。

どうでしょうか?確かに中央で区切りましたが、色の違いは全然分からないですね。NDやPLフィルターみたいに、色が浅くなったり、色が転んだりと分かりやすく結果が出ると思っていましたが意外でした。

フレアやゴーストなど、太陽光の下で撮影した場合に顕著に出る可能性はもちろんありますが、撮影していてもニコンで使っている時と感覚的にあまり変わらなかったため今回はテストしておりません。機会があれば追記してみたいと思います。

画質をチェックしてみる

さて、ここからがお楽しみの画質チェックです。

マウントアダプタを使ってしまうとX-T20側では絞りの調整が調整ができないため、絞り環のあるレンズでチェックしています。今回は解像番長こと「AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S」と、広角もチェックしておきたかったので画質はいまいちだけど便利で軽量な「Ai AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED」のレンズを使用してみました。

絞りは念のため、f/2.8、f/5.6、f/11で撮影、ストロボ撮影を使って一定の明るさの元で撮影しています。

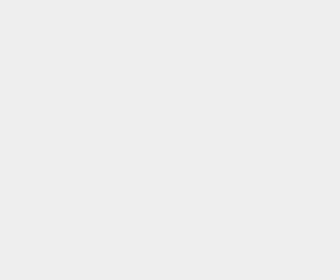

X-T20 +「Lens Turbo Ⅱ」+ Nikon AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S

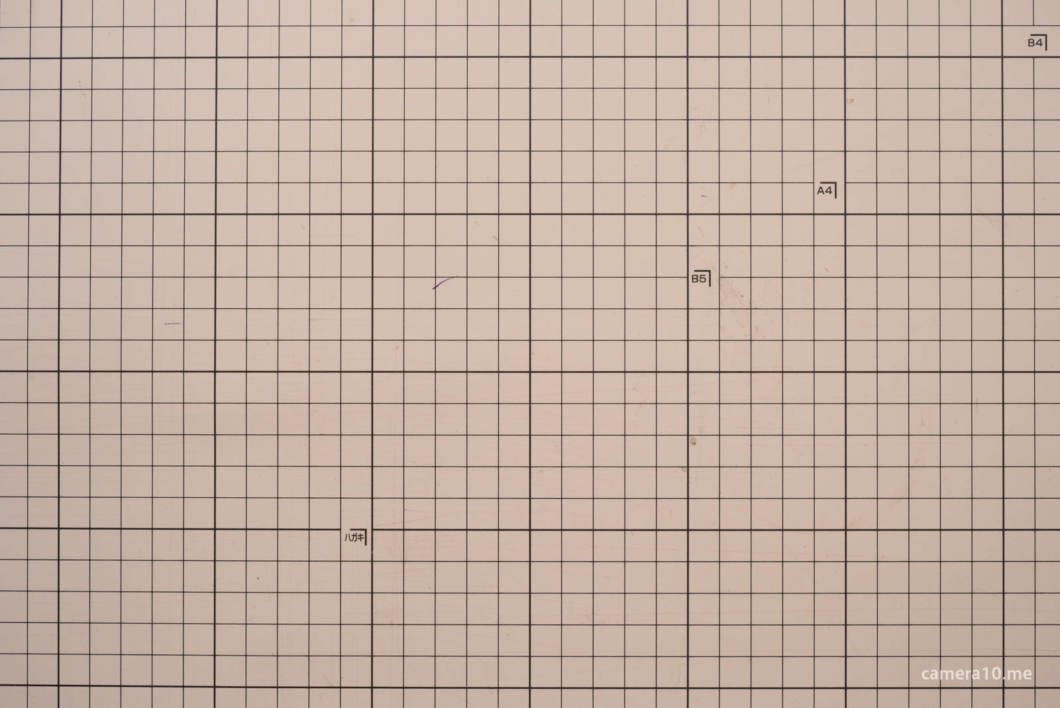

こんな感じで撮影したものを中央と周辺で比較していきます。わかりやすいように露出を合わせて調整しています。

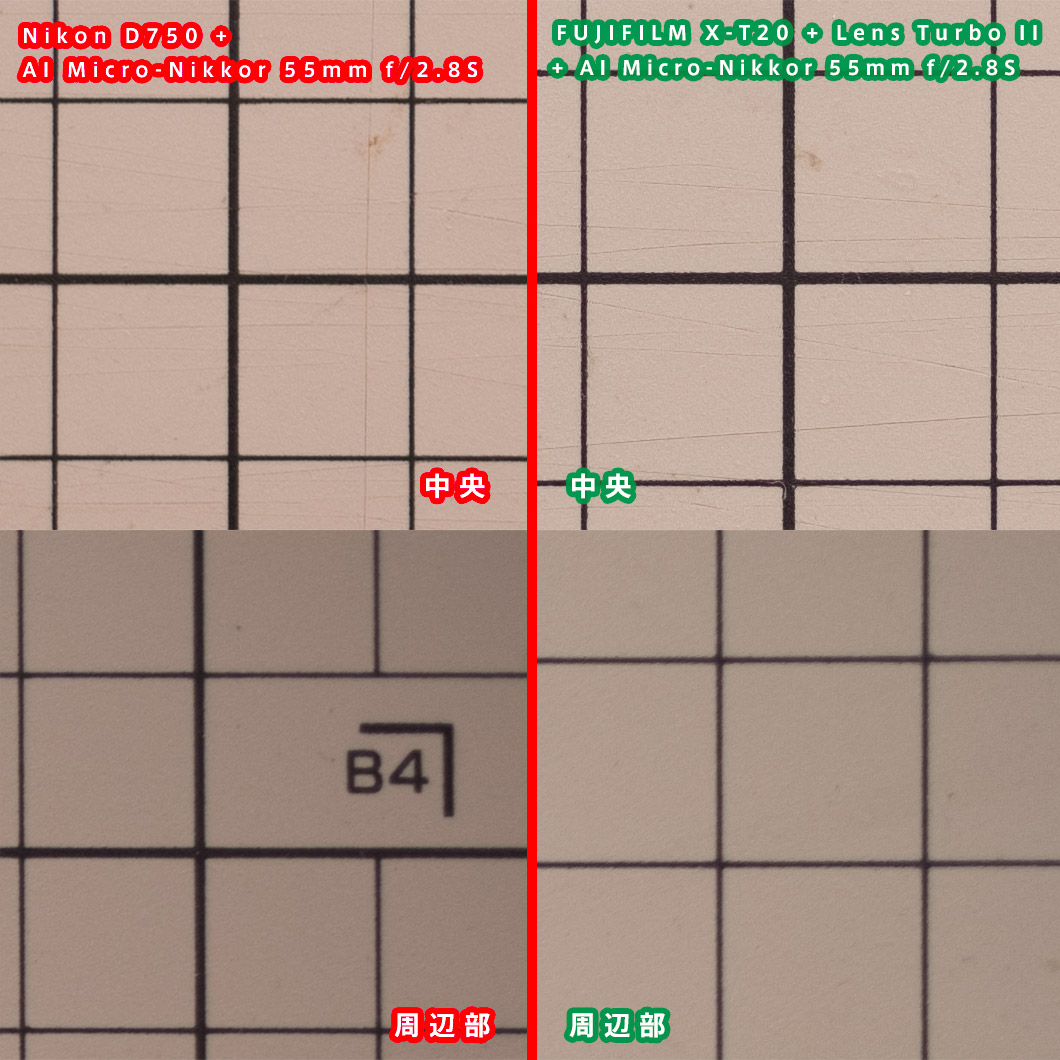

f/2.8 ISO200

思ったより全然解像度が落ちていません。「周辺部」は写真の右上の隅っこの部分を切り取っています。

中央の解像度は問題なし

以前使用した際は周辺の解像度ががくっと落ちていたように見えていましたが、標準域のレンズであれば全然問題なさそうですね。「Lens Turbo II」使用時はやや周辺部が流れているようにも見えますが、等倍で見ることもないと思います。また中央に至ってはX-T20の方がD750で撮影した場合よりも解像度がよくなっています。D750はローパスフィルターを搭載しているのでその影響もありますが驚きました。

また、D750の方が周辺の光量が落ち込んでいるようにみえるのは、「Lens Turbo Ⅱ」を使った場合にはレンズで一番光量が落ち込む周辺まで写真に写らないためですね。逆に考えるとレンズの美味しいところを使えているイメージでしょうか。

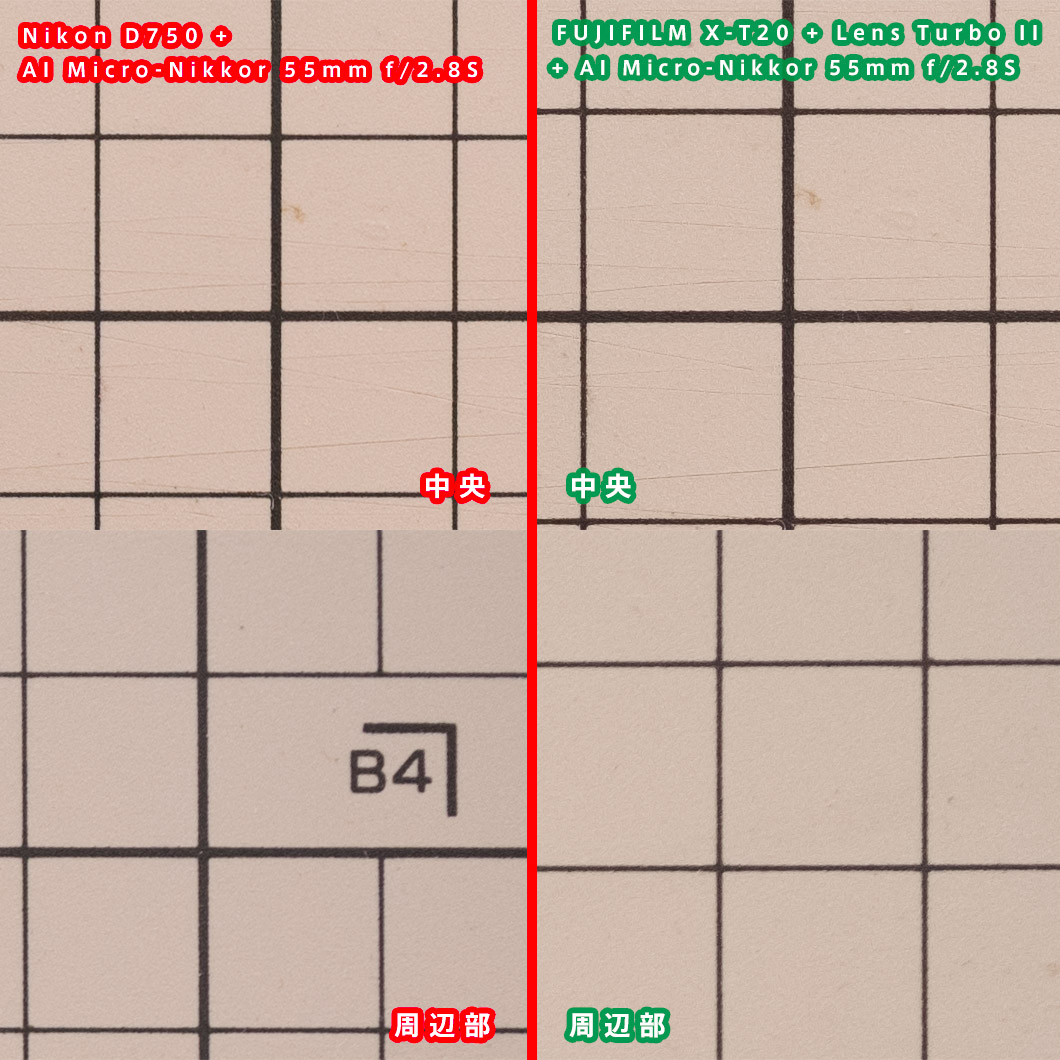

f/5.6 ISO800

しかし流石ニコンの解像番長「AI Micro-Nikkor 55mm f/2.8S」。1981年に発売とは思えない描写です。X-T20の高解像度、ローパスフィルターレスのセンサーでもその実力を遺憾なく発揮しています。

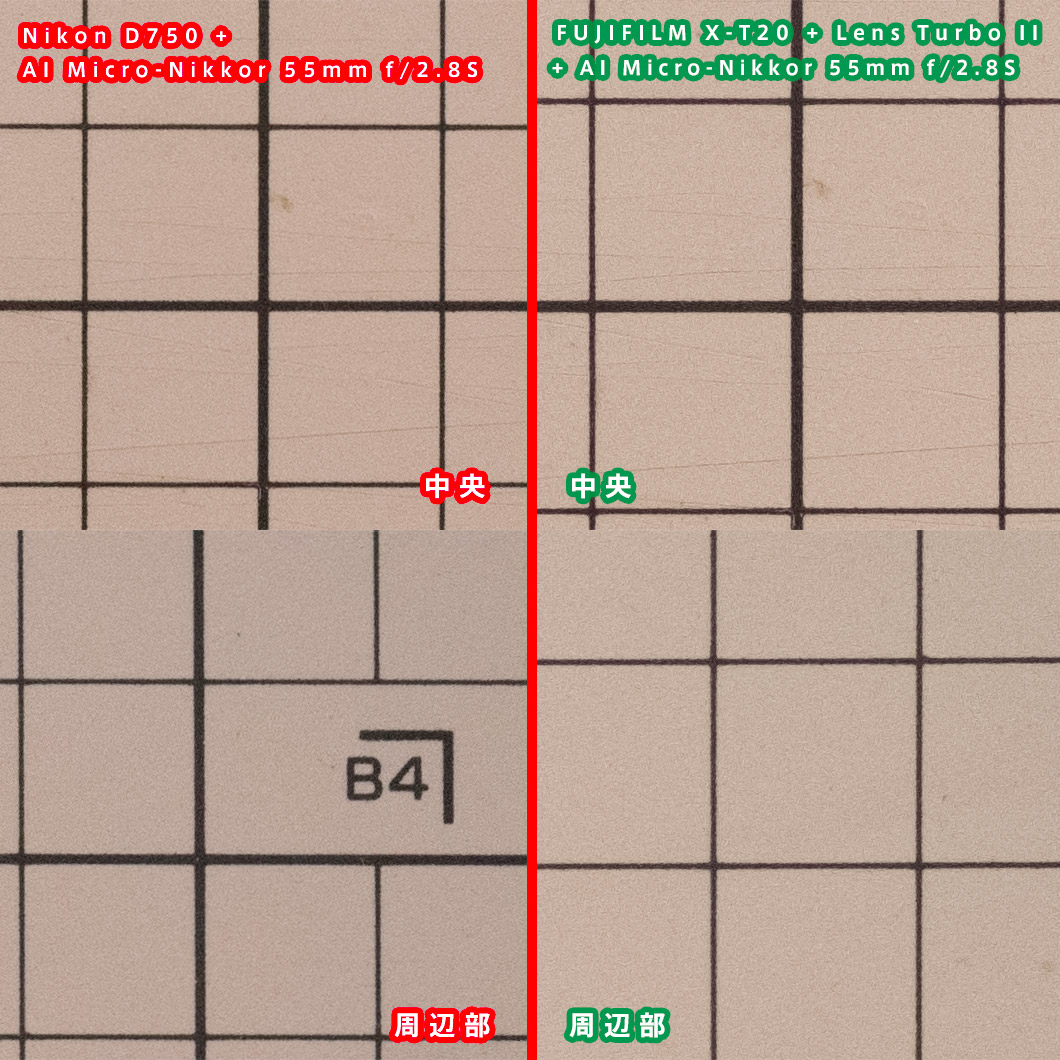

f/11 ISO3200

f/11まで絞り込んだら「Lensturbo2」の方でも周辺の解像度が良くなりました。回折現象で画質が低下するかな?と思いましたが。全然使えちゃいますね。

X-T20 +「Lens Turbo Ⅱ」+ Ai AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED

次に超広角レンズで実験していきます。超広角レンズが使えるのであればフルサイズ用に購入したレンズを活かすことができます。先日20mmのレンズを使用した際には、体感的に周辺の解像度が大きく低下していたように思えたのでしっかりと確認していきます。

今回実験するレンズ「Ai AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED」はほとんど使っていないレンズですが、私が持っているフルサイズのレンズで一番広角なことと、今回はあくまで比較によるテストなので、こちらを使用しています。

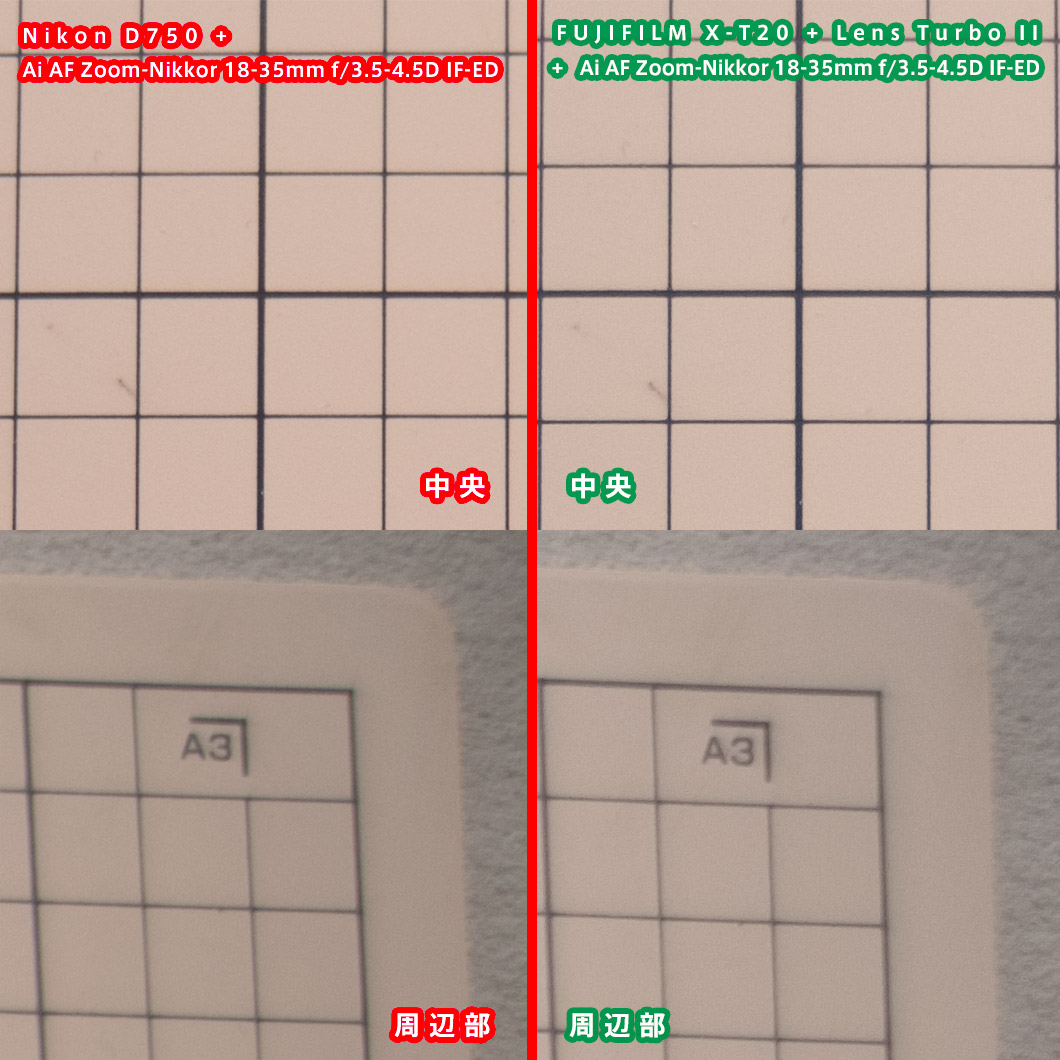

f/3.5 ISO450

このレンズでは普段絶対に使わない開放で確認してみました。

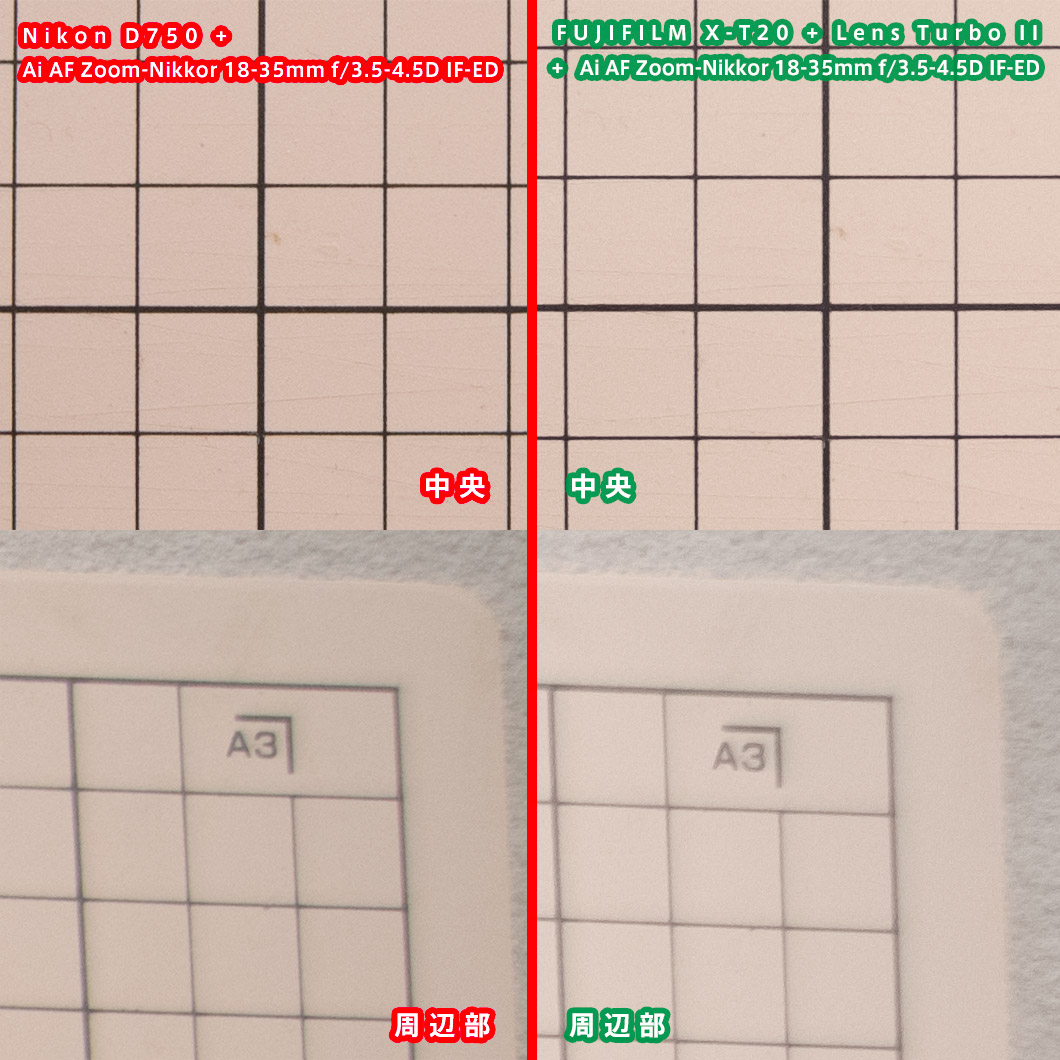

f/5.6、ISO800

1段絞るだけで中央はスッキリと解像しましたね。

比較すると「Lens Turbo II」の周辺の描写が甘くなっています。

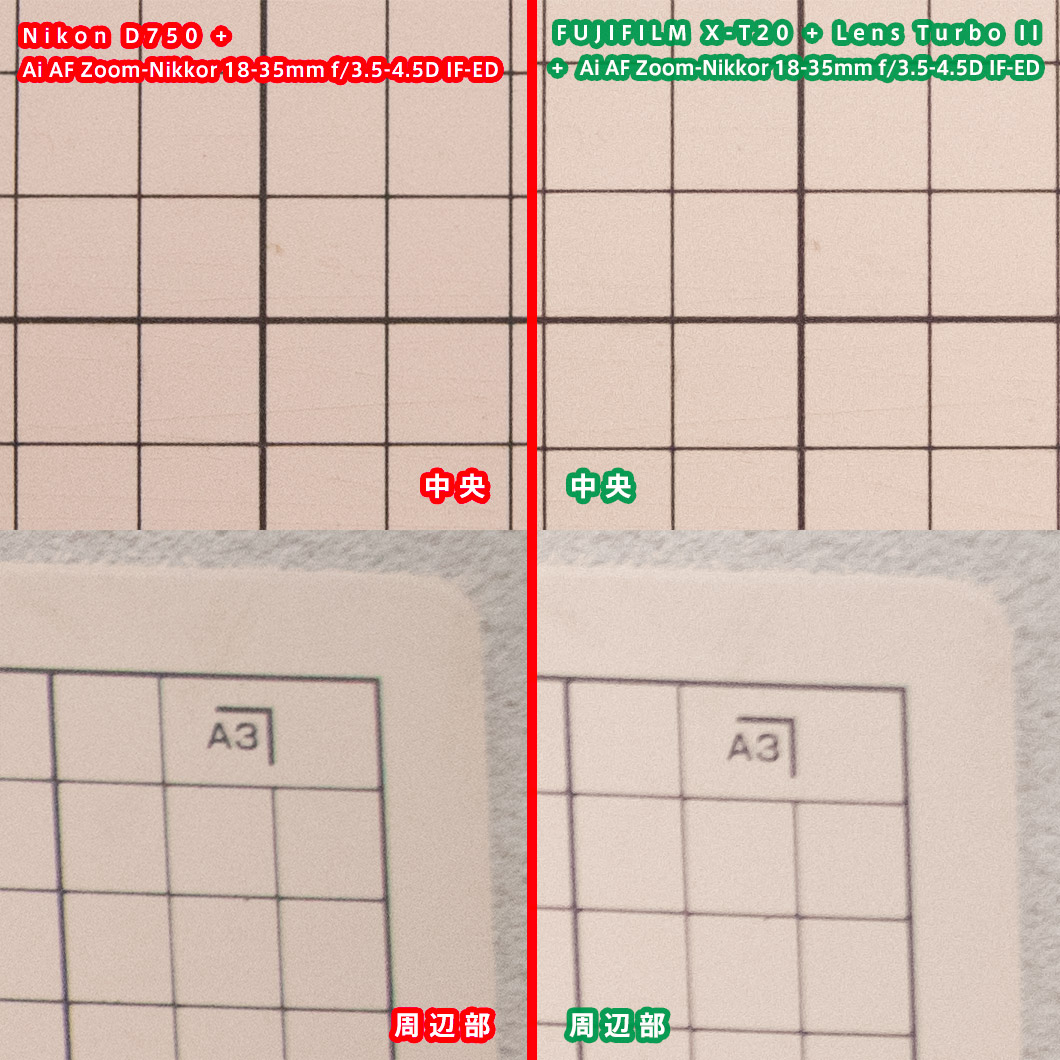

f/11、ISO3200

両方共中央部の解像度がみるからに向上しました。

ISO感度で無理やり持ち上げたのでX-T20側はさすがにややノイジーです。「Lens Turbo II」はやはり周辺部の解像度がいまいちです。

28mm辺りから劣化?

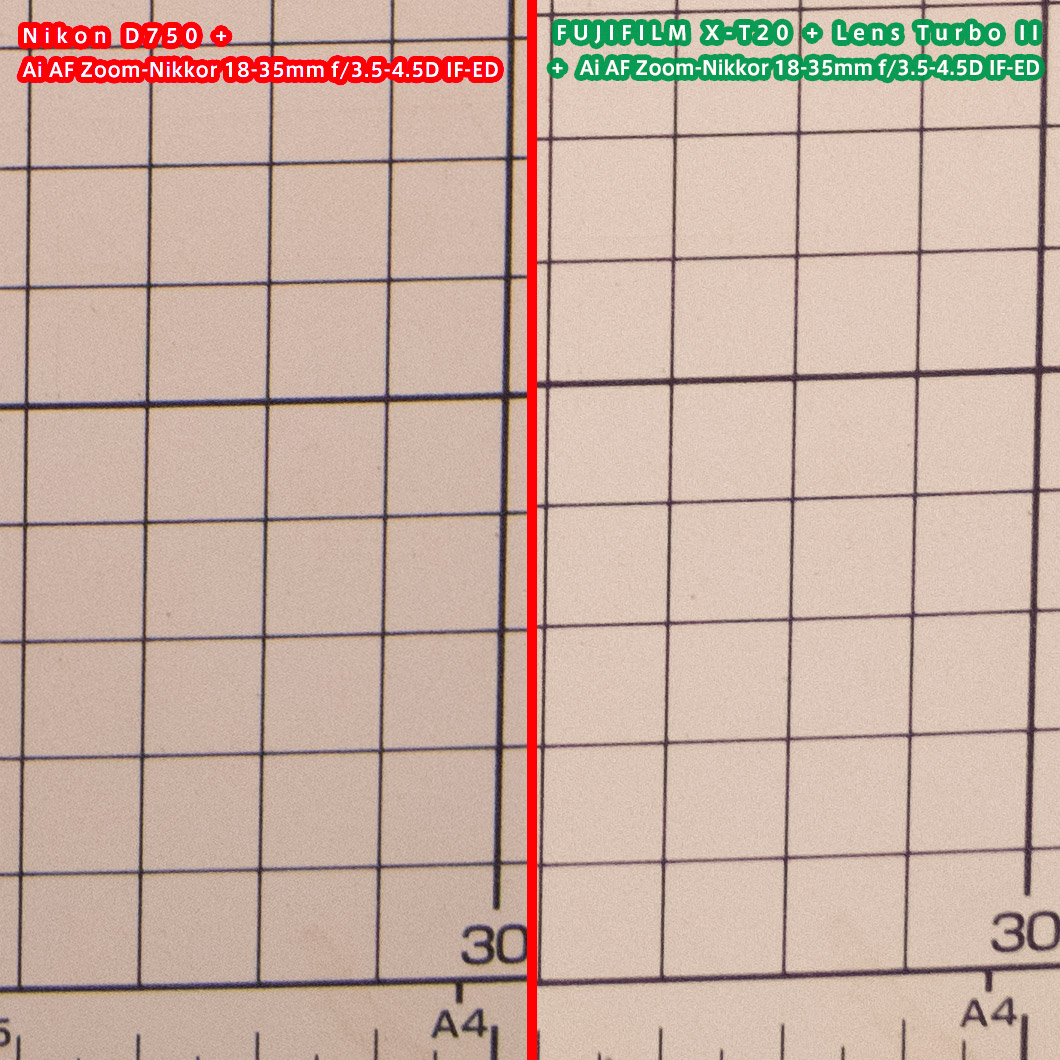

写真の別の位置で比較してみました。写真の中央下側からやや右寄りのカットです。写真の左上が「レンズ中心寄り」、写真の右下が「レンズ周辺寄り」です。

こちらで比較すると、画像左上のレンズの中心に近い位置の解像度は良いですが、画像下側の周辺部の解像度が悪いように感じます。

よーく観察してみると「左上の線」は右の写真の方が解像していますが「右下の30」の文字は劣化しています。大体28mm辺りで解像度が落ち始めるイメージでしょうか。このことから「Lens Turbo II」は超広角レンズを使った場合に周辺部の劣化が起こるといえるかと思います。

個体差の可能性もももちろんありますが、手持ちの超広角レンズの資産を活かすには「Lens Turbo II」ではやや実力が足りていないと考えます。

今回のまとめ

縮小光学系は画質が大きく劣化して当たり前。という先入観を持っていたのですが間違いな結果に終わりました。特に「SPEED BOOSTER」の値段を見てしまっていたので、この値段でこれだけ良好な結果になると思っておりませんでした。「SPEED BOOSTER」に比べると倍率などで劣る部分がありますが、2世代目となった中一光学さんの「Lens Turbo II」の凄さだと思います。

とはいえ完璧ではなく、標準域のレンズでは問題ありませんでしたが、超広角のレンズを使う場合は周辺の解像度が気になってくると思います。この辺りは個人がどれだけ許容できるかにもよるので使ってみての判断になるかもしれません。

私は富士フイルムのカメラと、ニコンのレンズで運用していますが、デジタル一眼レフだとNikon DF以外では装着することも許されない、非AIレンズでも撮影することができるようになったのでまたレンズの幅が広がりました。何個かロシアレンズも所有しているのでM42マウントも買ってしまおうかなと考えたりしています…。周辺の画質のことも考えるとこのマウントアダプターはフルサイズのレンズを活かす。というよりオールドレンズを活かす。といったほうが正しいかもしれません。

今回紹介した「Lens Turbo II」は縮小光学系のマウントアダプターとしてはコストパフォーマンスが非常にいいかと思いますので、検討している方の参考になれば幸いです。

それでは良い写真ライフをお送りください!